La mujer sacudió aquella mañana, como todas las mañanas lo venía haciendo, los restos del insípido amor compartido con su resignado esposo, quien había salido media hora antes para su trabajo. Dobló las sábanas y las mantas y se sentó por un momento al borde de la cama a mirarse con compasión los muslos blancos y jóvenes y a pensar de nuevo en la desdicha de su marido al casarse con una mujer que definitivamente, en tres años de matrimonio y un incontable número de veces bajo las cobijas, no había aprendido a hacer el amor.

Emilia se casó a los veinticinco años siendo aún virgen con un hombre que la doblaba en virginidad, ya que nació, creció y maduró bajo el poder absoluto de una madre que prefería verlo muerto antes que enredado con mujer alguna. Ella lo arrancó de sus veintiocho abriles de vigilia sexual cuando él ya empezaba a creer que se había quedado entero, intacto y semisanto, en una época en que los hombres se casaban pipiolos con muchachas que todavía no sabían cómo preparar una simple calandraca.

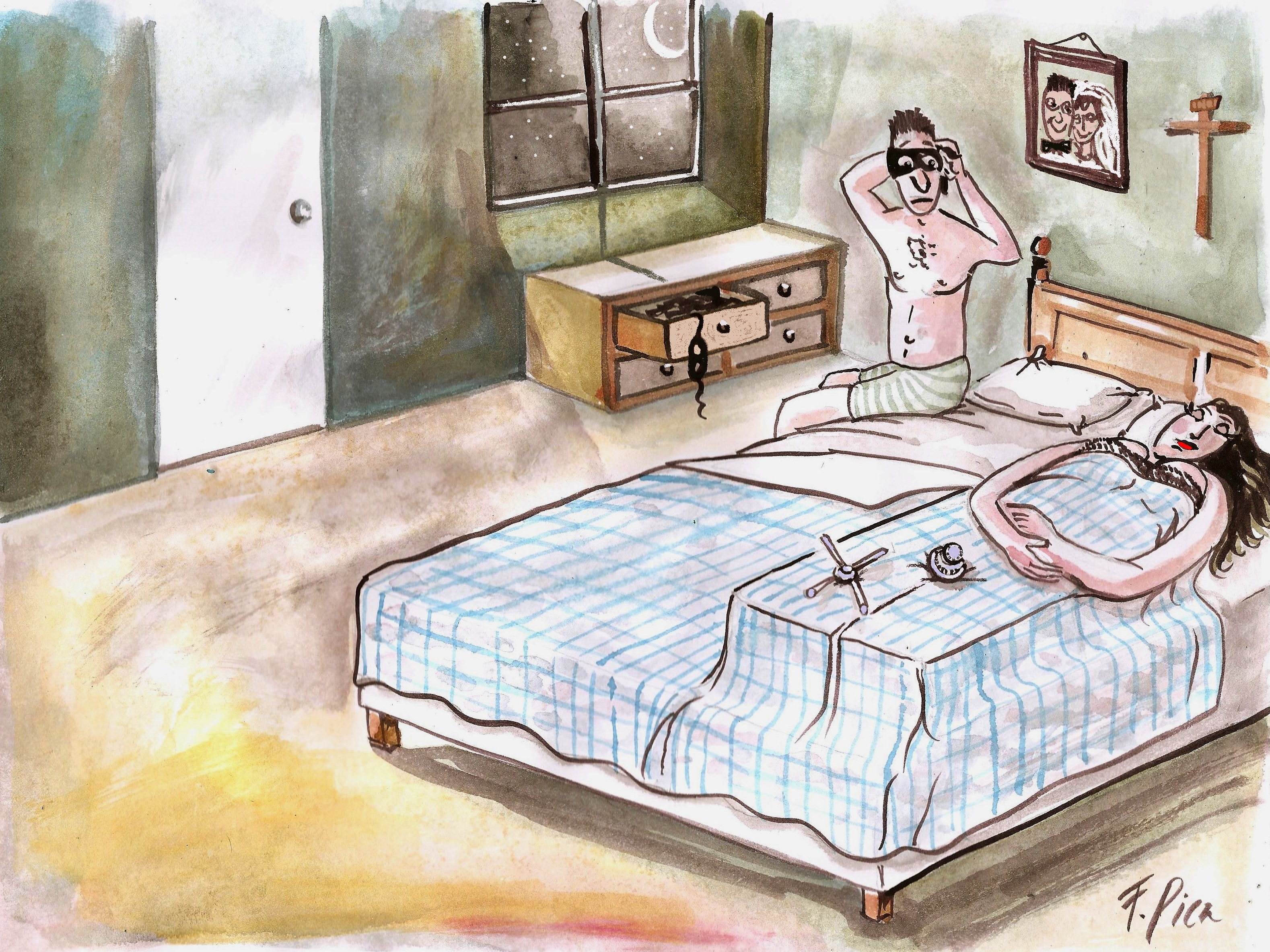

Y aunque Emilia sabía muy bien que su hombre era un Don Nadie en aventuras de alcoba, tampoco tenía mucho para aportarle. Era de linaje campesino, tímida y conservadora, hasta tal punto que jamás se le había visto en paños menores asoleándose las pantorrillas o bronceándose la pechuga como lo hacían las demás. Así que, tras un bodorrio celebrado con bombos y platillos, como son las celebraciones de los pobres, la pareja se dedicó a hacer lo que podía en asuntos de cama, arreglándoselas para satisfacerse el uno al otro sin satisfacerse ninguno, porque ignoraban que con aquello hay que ser exagerado, bárbaro y hasta cruel, y es aconsejable estar al día con las últimas novedades, sin olvidar las tradicionales técnicas de La Penitente, El Pollo a la Parrilla, El Orgasmo Franciscano, La Bicicleta, El Ángel Descuartizado y otras tantas que en el mundo han sido.

Él fue quien primero descubrió el engaño. Después de tantos meses de desaliñado amor, llegó a concluir que lo que estaban haciendo no era más que un simple mariposeo sexual que los venía dejando a ambos con la misma hambre del comienzo y que, de seguir así, perdería la razón de ser ese matrimonio de inocencias. Consultó, leyó, se asesoró y se despojó de cuanta santurronada le inculcaron en su niñez, y un día llegó a su casa con el objeto de hacerle el amor a Emilia al estilo liberal, sin tapujos ni trapazas, sin taparrabos ni afeites, y de manera silvestre como siempre lo había soñado sin atreverse a decirlo, pero se dio de narices con la timorata y segura respuesta de su adorada Emilia:

-Eso jamás. Yo fui criada con principios y lo que usted me está invitando a hacer es un pecado grave. Que Dios me libre de semejantes bestialidades.

El hombre se sintió derrotado, la miró con ojos de mendigo, agachó la cabeza pensativa por unos segundos, y luego se le enfrentó con las palabras que logró hallar en el escaso repertorio de su haber lingüístico.

-No seamos tan tarugos, Emilia. Usted sabe muy bien que no hemos hecho otra cosa que un amor al estilo gallo. Eso cansa, amohína, aletarga. Debemos descubrir el verdadero rumbo de nuestras vidas, y eso no se logra con esta rutina que nos empendeja.

Pero Emilia le volvió a responder con las mismas armas de su instinto mojigato:

-Eso es pecado mortal. Esas cosas son para las mujeres de cantina, y yo soy una mujer de hogar.

De nada valieron los argumentos del hombre. Se hundió en sus deseos insatisfechos sin ofender ni ofenderse, pero con la certeza cada día más fija de estar perdiendo el apetito sexual y de estarse jubilando prematuramente, por no tener el valor de serle infiel a su mujer y saborear las delicias de otros catres.

Pero una tarde, después de tomarse unos tragos de más, aquel marido manso y resignado se sacudió el comején de su paciencia y le dijo a secas lo que Emilia no esperaba:

-Me voy a volver prostituto, mujer. Esta rutina me está matando. Usted sabrá si se cocina en su santidad o se prostituye conmigo.

Y aunque ella no le creyó por hallarse aquél bajo el efecto del licor, a los pocos días se lo comunicó a una vecina, y la mujer le dijo que sí, que sí era posible que se quedara sin marido por pendeja, porque el amor no lo cobran, Emilia. Usted se está perdiendo lo bueno, y lo bueno es lo que la gente ingenua cree que es pecado pero no es pecado, mija. Ojalá yo tuviera un marido así. Yo sí que le daría caldo y seco. Lo que pasa es que usted ignora que los hombres mal comidos no aprenden a amar.

Aquella mañana, después de organizar la cama, las palabras de su vecina le repicaron en el oído, y si bien no había razón para sospechar de su marido, sí la había para pensar que este hombre se estaba volviendo cada vez más indiferente, porque ya ni siquiera le hablaba de amor, y la única caricia amatoria que le prodigaba se reducía a un simple cosquilleo en la barriga, como si estuviera acariciando un coco.

Se levantó impulsada por la decisión. Salió de la casa por varias horas y en la tarde regresó a esperar a su esposo, provista de todo un catálogo de funciones conyugales y técnicas para recuperar a un marido a punto de perderse.

-Ahora verá que yo también sé pecar, se dijo. No voy a permitir que la rutina nos entierre, pudiendo enterrarla a ella.

Y esa noche ladraron los gatos, maullaron los perros, gritó el silencio, se sacudieron los cimientos de la casa y vaivenearon las canoas del tejado mientras volaban por los aires los suspiros ahogados de una mujer que luchaba por quitarse de encima el peso agobiante de un pasado perdido, y mientras crepitaban las entrañas de un hombre que por fin y como nunca disfrutaba los efectos del verdadero amor.

Por Alfredo Velásquez-Nieto

![]()